Cuando hablamos de los daños o riesgos a los que se expone la persona que usa drogas, generalmente tendemos a pensar que estos daños proceden de los efectos negativos que el consumo puede tener sobre el organismo de la persona.

Así, rápidamente tendemos a equiparar los daños con las intoxicaciones, el desarrollo de una adicción o de problemas físicos o mentales e, incluso, la muerte. Pero también existen otro daño que no tiene que ver con las propias drogas. Es la estigmatización producida con el fin de disuadir el consumo. En este artículo veremos algunos ejemplos de cómo los medios contribuyen a los procesos de estigmatización y sus consecuencias para las personas que consumen.

Que viene el lobo…

La estigmatización de grupos sociales considerados como desviados o moralmente inaceptables no es un fenómeno nuevo. Y las personas que usan drogas no han escapado a ello. De hecho, su estigmatización, junto con su criminalización, es una importante consecuencia negativa de la guerra contra las drogas (Transform Drug Policy, 2012). Las minorías éticas o las mujeres consumidoras han sido tradicionalmente objeto de una gran estigmatización. Pero también lo han sido los jóvenes y sus consumos, sobre todo a través de las informaciones generadas por los medios de comunicación.

Cuando hablan de drogas, los medios de comunicación suelen abordar de manera preferente la acción policial contra el narcotráfico: operaciones policiales, decomisos, detenciones e incautaciones. Pero cuando hablan de otras cuestiones relacionadas con las drogas, el tono sensacionalista y la información poco rigurosa deforman la realidad y contribuyen a la aparición y extensión de pánicos mediático-morales. Estos acaban por desinformar a la opinión pública y estigmatizar a las personas que usan drogas.

En general, estos pánicos, que no son exclusivos de las drogas, surgen cuando se informa de «condiciones, episodios, personas o grupos de personas que comienzan a ser definidas como una amenaza a los valores e intereses sociales». Su naturaleza se presenta de forma estilizada y estereotipada» y convertidas en «demonios populares» (Cohen, 2004).

Para que estos pánicos morales se generen tiene que existir una ansiedad o preocupación por parte de la sociedad en relación a un comportamiento sobre el que existe un amplio y unificado consenso de que es inadmisible. A pesar de que, en general, se trate de fenómenos muy novedosos y poco habituales, lleva a que las personas que se comportan así se vean con hostilidad y retratadas de forma muy volátil en los medios de comunicación (Goode y Ben Yehuda, 1994). Estos pánicos morales no sólo llevan a la estigmatización de personas o grupos. En ocasiones, también conducen a la adopción de medidas legislativas (Miller et al., 2014) que impactan sobre ellas al ser criminalizadas. Veamos algunos ejemplos.

Pánicos relacionados con las nuevas drogas

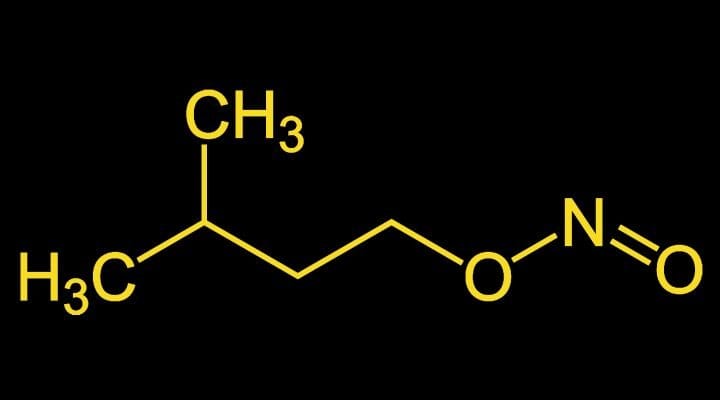

La aparición de nuevas sustancias psicoactivas (NPS, del inglés New Psychoactive Substances) es uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las actuales políticas de drogas y que claramente las ha puesto en jaque (Vidal y Calzada, 2015). En España, el tratamiento mediático del fenómeno no escapa del sensacionalismo con el que se aborda en otros países y ha contribuido a la propagación de pánicos importados. Entre estos, por su relevancia, nos centraremos en los casos de la mefedrona en Reino Unido y el de las «sales de baño» en EEUU. Son dos buenos ejemplos de cómo los pánicos generan «demonios» que acaban siendo prohibidos.

En marzo de 2010 dos jóvenes fueron encontrados muertos en su casa de Scunthorpe (Reino Unido). Las primeras declaraciones de la policía atribuyeron los fallecimientos al consumo de mefedrona, a pesar de no contar con análisis toxicológicos que lo confirmaran. El hecho dio lugar a una intensa campaña en los medios de comunicación que desembocó en su prohibición en el mes de abril. Un mes más tarde se descubrió que no habían tomado mefedrona. Pero ya estaba prohibida a pesar de que numerosos expertos señalaron que no era adecuado adoptar tal medida. En este caso, los medios jugaron un papel determinante. Sus titulares tremendamente sensacionalistas acompañados de declaraciones de los padres afectados y de una campaña pública ejercieron una notable presión al Gobierno británico.

En mayo de 2012, una persona golpea a un indigente en Miami (Estados Unidos). Lo acusaba de haber robado su Biblia y la emprendió a mordiscos provocando en la víctima serias lesiones en la cara. El ataque fue de tal violencia que sólo cesó cuando un policía acabó con su vida. De nuevo, fue la misma policía la que, sin mediar análisis toxicológico alguno, atribuyó el comportamiento del agresor al consumo de las llamadas «sales de baño», nombre que en Estados Unidos se dio a las catinonas sintéticas. Fue el origen de la bautizada por los medios como «droga caníbal». Y, de nuevo, los análisis toxicológicos no consiguieron confirmar su presencia en el organismo del agresor.

Sea como fuere, poco después del incidente, se aprueba la llamada Synthetic Drug Abuse Prevention Act. Prohibía 26 tipos de cannabinoides sintéticos y catinonas sintéticas. En sus propias palabras, se promulgó para «educar a la gente sobre los tremendos riesgos para la salud de estas sustancias».

Pánicos made in Spain

Los medios de comunicación españoles también se hicieron eco en su momento de los pánicos anteriores. Pero también de otros como los de la alfa-PVP y sus efectos que, según los medios, hacen que quien la toma tenga extraordinarios poderes sobrehumanos.

Pero, sin duda, uno de los pánicos autóctonos más relevantes fue el del verano de 2011 tras el fallecimiento de dos jóvenes que habían acudido a una fiesta rave en Getafe. Los primeros análisis realizados a una tercera persona intoxicada grave mostraron que en su sangre había restos de alcohol, speed y principios activos del estramonio. Se trata de una solanácea que contiene hiosciamina, escopolamina y atropina, y que puede ser muy tóxica si no se guarda especial cuidado con la dosis. Aunque finalmente la causa de la muerte fue atribuida a un golpe de calor y quienes lo suministraron a los jóvenes fueron absueltos del delito, entre otros, de homicidio imprudente, afortunadamente no vimos cambios legislativos para prohibir el estramonio (cosa difícil porque crece silvestre en muchas zonas del país e, incluso, se emplea para la ornamentación de las ciudades).

En España la respuesta fue más peculiar: algunos alcaldes buscaron erradicar la planta (aquí y aquí). Sin embargo, la cobertura mediática del suceso y la gran publicidad hecha a la planta desembocaron en una intoxicación no fatal una semana después en Badajoz.

Los pánicos morales no sólo se construyen a partir de las sustancias sino también a partir de comportamientos que son sobredimensionados y corren el riesgo de acabar siendo considerados como normativos de un grupo concreto. Es el caso de las «nuevas formas de consumo de drogas» (el tampodka, el eyeballing) o de comportamientos estando bajo el efecto de ellas (el balconing, el mamading). El tampodka, que consiste en mojar un tampón vaginal en alcohol, en vodka para más detalles, fue calificado en 2013 como una de las «peligrosas modas» para beber alcohol, al igual que el eyeballing, consistente en introducir el alcohol por los ojos, o los oxy-shots (unos dispositivos nebulizadores con oxígeno para aspirar el alcohol).

En estos casos no faltaron médicos ni catedráticos de Toxicología que se subieron al carro de las desinformaciones y señalaron los tremendos efectos tóxicos de estas prácticas. Tampoco faltó la Policía aconsejando «evitar mezclas o prácticas peligrosas «tamponing») y, como en el caso del estramonio, tampoco faltó quien las acabó poniendo en práctica.

Hasta aquí hemos hecho un breve repaso de algunos recientes pánicos mediático-morales con las drogas ocurridos en los últimos años. Ahora vamos a abordar la cuestión de si estos pánicos se quedan simplemente en «un mal rato» o si, por el contrario, producen consecuencias negativas.

La respuesta es clara: los pánicos mediático-morales acaban repercutiendo de manera negativa en las personas que usan drogas. La imagen distorsionada de ellas que se reproduce en ellos acaba produciendo, entre otras, dos importantes consecuencias: alimenta los procesos de estigmatización de las drogas y las personas que las usan, y desinforman tanto a la opinión pública en general como a las potenciales y reales personas que las usan o usarán en algún momento.

La estigmatización de las drogas y de las personas que las usan

En general, los pánicos mediático-morales tienen dos características principales: vienen y van, y son muy pocos los horrores predichos que se convierten en realidad (Akers, 1992). Sin embargo, aunque vengan y se vayan, acaban dejando una huella en la opinión pública y, finalmente, transforman y deforman la propia realidad. Esta transformacion tiende a traer consecuencias negativas para las personas consumidoras de drogas y podría verse incluso como una forma de castigo por su «comportamiento desviado».

Transforman la realidad porque, como vimos más arriba, en ocasiones acaban produciendo cambios legislativos que llevan a más prohibiciones. Y, como ya sabemos, las prohibiciones en el ámbito de las drogas no suelen traer mucho de bueno. Un caso en el que queda esto patente es el de los pánicos mediático-morales relacionados con las nuevas drogas. Su prohibición lleva a más drogas, más potentes y a una mayor incertidumbre en cuanto a sus riesgos (Vidal y Calzada, 2015).

Pero, además, suponen un castigo que toma la forma de estigma. Es decir, se señala a las personas que usan drogas con una serie de atributos negativos tales como irresponsables, transtornadas mentales, de poco carácter y un largo etcétera. Y si no, ¿cómo es posible que alguien se tome una droga que vuelve caníbal a la gente? ¿Cómo puede ser que haya gente que se meta un tampón por sus partes íntimas para emborracharse? ¿Qué mecanismo mental tienen que tener instalado en su cerebro para echarse un chupito en el ojo porque así coloca más? Sin ninguna duda, no se puede estar muy bien de la cabeza. Esta imagen se convierte en estereotipo y, finalmente, en actitudes de rechazo hacia las personas consumidoras.

Llegado este punto, alguien podría argumentar que los pánicos morales ejercen un cierto «efecto preventivo» que podría contribuir a reducir el consumo de drogas. Es decir, las personas que aún no se hayan expuesto a ellas les cogerían miedo y los que actualmente las estuvieran tomando, dejarían de hacerlo. Sin embargo, esto no ocurre en la realidad.

Es cierto que el miedo nos previene de hacer muchas cosas y que es un sentimiento que tiene su utilidad. Pero que sea así depende también de que el objeto de miedo sea real y posible. En el momento en que la persona descubra que ese miedo no es tan fiero como lo pintaron y que puede manejar la posibilidad de que algo salga mal, evidentemente dejará de creer en los motivos por los que tenía miedo. Y esto, cuando hablamos de drogas, no es preventivo en absoluto porque es fácil que la persona pase del miedo a la insolencia.

Pero es que, además, los pánicos mediático-morales se dirigen a unos colectivos más que a otros. Un caso muy reciente es el del chemsex. Y es que una reunión de hombres que tienen sexo con otros hombres, mientras toman drogas de todo tipo y de las maneras más extremas, tiene muchas posibilidades de acabar siendo abordado de manera sensacionalista y sancionadora.

Desinformación

Como no puede ser de otra manera, los pánicos mediático-morales están construidos sobre comportamientos extremos o sustancias «raras». Si algo es frecuente, cotidiano, pierde atractivo como pánico. Por ello, se retratan formas extremas de consumo o sustancias cuyo uso es minoritario en el mejor de los casos. Además, se las suele «bautizar»: eyeballing, tampodka, droga caníbal, sales de baño, droga supermán, marihuana sintética, etc. Dejando de lado la mayor o menor originalidad de los nombres, suelen ser tan poco acertados que merecen poco comentario.

Aunque en ocasiones pueda existir un cierto grado de amenaza asociado a las nuevas drogas (por ejemplo, con los cannabinoides sintéticos), las consecuencias negativas reales tienden a pasarse por alto o a enmascararse en las hipérboles empleadas por los medios con su tratamiento sensacionalista del fenómeno (Miller et al., 2014). Esto acaba haciendo que la adecuada información sobre los riesgos no se encuentre fácilmente disponible.

Pensemos, por ejemplo, en el caso de la alfa-PVP (flakka) en 2015. Según los medios de comunicación, esta sustancia proporciona poderes sobrehumanos a quien la consume. Como muestra de ello, se nos muestran vídeos policiales o directamente sacados de YouTube en los que aparecen personas supuestamente bajo sus efectos y comportándose de manera totalmente desquiciada. Este tratamiento focalizado sólo en esos comportamientos olvida mencionar que se trata de una sustancia que necesita de un cuidadoso manejo de las dosis y que, en ocasiones, se vende como MDMA y se puede consumir involuntariamente. Información que, todo sea dicho, resultaría de mayor utilidad para evitar o reducir los problemas.

La desinformación supone un doble riesgo. Por un lado, porque, como hemos visto, se tiende a ocultar tanto las formas más moderadas y responsables de consumo como los riesgos reales, que no suelen ser fácilmente conocidos ambos por quienes deciden consumir. Porque, hay que reconocerlo, siempre habrá quien quiera consumir y, para ello, necesitará de unas guías claras para hacerlo con los menores riesgos posibles. Pero, por otro, la desinformación es un riesgo porque, una vez que se tiene acceso a la información, se descubre que el lobo no va a venir, que el engaño ha sido mayúsculo y que no merece la pena confiar en quienes han mentido. Algo totalmente inadmisible cuando hablamos de prevención y Salud Pública.

Imitación de las conductas

Pero es que, además de desinformar, los pánicos mediáticos pueden generar que el comportamiento o asunto sobre el que pretenden alertar finalmente se conviertan en realidad. El ejemplo del estramonio en la rave de Getafe, expuesto más arriba, es muestra de ello. Tal y como Energy Control avisó en su momento, «la aparición de una intoxicación en Badajoz días después de las dos muertes apunta hacia la delicada línea que existe, en materia de drogas, entre informar y «poner de moda» una sustancia».

Y esto es especialmente relevantes porque, en general, los pánicos mediáticos están basados en hecho anecdóticos o minoritarios. John Stogner, de la Universidad de Carolina del Norte en EEUU, ha tratado de desmantelar algunos de estos mitos con datos objetivos de prevalencia. En dos de sus estudios cuantificó la extensión de dos pánicos: los relacionados con las nuevas formas de beber alcohol (eyeballing, tampodka…) y el relacionado con el consumo de las llamadas «sales de baño».

Tras encuestar a más de 2.300 estudiantes universitarios encontró que el uso de alcohol por vías «no tradicionales» era extremadamente anecdótico: en 25 casos (1,1%) de los 2.349 encuestados. La mayoría lo había tomado por vía anal, 3 casos por vía vaginal y sólo una persona dijo haberlo administrado por el ojo. En esa misma encuesta también se les preguntó por el uso de la aclamada por los medios como «la nueva amenaza»: las sales de baño. Pues bien, la prevalencia de consumo fue la misma que en el caso anterior: sólo 25 personas de las más de 2.300 dijeron haberlas consumido. (Stogner y Miller, 2013; Stogner et al., 2014).

Los medios de comunicación

Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. Responsabilidad en el sentido de que contribuyen a producir estos procesos de estigmatización y desinformación, y responsabilidad en el sentido de que también le corresponde a ellos ser parte central a la hora de reducirlos.

Aunque es cierto que en nuestro país se ha hecho algún intento por implicar a los medios de comunicación, no parece que la cuestión vaya a avanzar por ahí como tampoco parece esperable que el tratamiento sensacionalista de las drogas y las personas que las usan vaya a desaparecer. Tras el «boom» mediático producido por una sustancia o comportamiento, las informaciones que lo contradicen no suelen ocupar el mismo espacio. Un ejemplo claro son los resultados de las autopsias que desmienten el consumo de una sustancia. Ya pasó con el caso del fallecimiento de los jóvenes británicos que supuso el inicio de la prohibición de la mefedrona, o el caso del atacante supuestamente caníbal de Miami. De ahí que la recomendación para los medios sea clara: esperar a disponer de resultados toxicológicos confirmatorios.

Es fácil reconocer que padres, abuelos o vecinos del quinto aceptan como ciertas cualquier información sobre drogas que aparezca en los medios de comunicación, especialmente en televisión. Es normal, y más si esta se presenta en un informativo. Pero lo que llega a ser inadmisible es que profesionales del ámbito de la salud, de lo social y de otras disciplinas, sin espíritu crítico, también den por ciertas las informaciones que sobre drogas se dan a través de los medios. Esto, a su vez, tiene implicaciones en la atención y el abordaje de personas que consumen drogas, tanto en atención primaria como en urgencias u otros dispositivos.

Conclusión

Los pánicos morales perjudican a todo el mundo. A consumidores de drogas, a políticos, a periodistas y, por supuesto, a los profesionales que trabajan en el ámbito de las drogas. Para terminar, queremos exponer una frase que insistentemente difundimos desde Energy Control en nuestras notas de prensa y que, por razones vamos a decir desconocidas, nunca acaban de aparecer en las noticias:

«Los profesionales de las drogas y de los medios de comunicación tenemos una responsabilidad común de informar sobre drogas de una manera ajustada a la realidad, lejos de simplificaciones, alarmismos y mensajes no contrastados. De lo contrario, corremos el riesgo de perder prestigio y credibilidad, sobre todo delante de los consumidores efectivos o potenciales».

Nota: Este artículo fue publicado en dos partes en los números 142 y 144 de la revista Cannabis Magazine.

Referencias

Akers, R. L. (1992). Drugs, alcohol and society. Belmont, CA: Wadesworth.

Cohen, S. (2004). Folk devils and moral panics. Londres: Routledge.

Goode, E., y Ben Yehuda, N. (1994). Moral panics: the social construction of deviance. Oxford: Blackwell.

Miller, B. L.; Stogner, J.M.; Agnich, L. E.; Sanders, A.; Bacot, J., y Felix, S. (2014). Marketing a panic: media coverage of novel psychoactive drugs (NPDs) and its relationship with legal changes. American Journal of Criminal Justice, 39, 3, 1-19.

Stogner, J. M., y Miller, B. L. (2013). Investigating the «bath salt» panic: the rarity of synthetic cathinone use among students in the United States. Drug and Alcohol Review, 32, 5, 545-549.

Stogner, J. M.; Eassey, J. M.; Baldwin, J. M., y Miller, B. L. (2014). Innovative alcohol use: assessing the prevalence of alcohol without liquid and other non-oral routes of alcohol administration. Drug and Alcohol Dependence, 142, 74-78.

Vidal, C., y Calzada, N. (2015). Nuevas drogas: ¿jaque mate a las políticas prohibicionistas? Cannabis Magazine, 138, 120-125.

YouTube

Video OCDS Voluntariado Baleares

Instagram

😭Desde Energy Control de ABD queremos informar que nuestra cuenta de Instagram ha sido cerrada, aunque hemos presentado apelaciones. Este cierre es un hecho aislado, sino que se enmarca en una ola de borrado de cuentas de proyectos que trabajamos en la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Esto muestra una tensión creciente entre las políticas preventivas y la salud pública que defendemos, y las normas de moderación de contenido de las plataformas digitales. A pesar de que nuestra labor está avalada por años de experiencia, evidencia científica y reconocimiento de administraciones públicas, otros proyectos y la comunidad internacional, los algoritmos y decisiones unilaterales de estas plataformas están provocando censura en contenidos preventivos, educativos e informativos, que tienen como objetivo proteger la salud y la vida de las personas.

Desde EC reivindicamos el derecho a informar, acompañar y reducir los daños asociados al uso de drogas, especialmente entre personas que ya consumen, ofreciendo herramientas, conocimientos y recursos basados en respeto, evidencia y derechos humanos. El cierre de nuestros canales en redes limita nuestro alcance y capacidad de intervención, y afecta directamente a quienes nos usan para resolver dudas, recibir información veraz y tomar decisiones más seguras.

Queremos agradecer el apoyo de las personas que siguen y valoran nuestro trabajo, así como de administraciones públicas, organizaciones sociales que comparten nuestra visión y personas que organizan eventos.

Este cierre no nos detiene: seguimos en otras redes, en la web, y a través de nuestros canales presenciales de atención. Estamos ya trabajando en estrategias para reconstruir los espacios de comunicación, y no cesaremos en la defensa de un enfoque que priorice la salud, autonomía y respeto a todas las personas.

Llamamos a la reflexión colectiva sobre el papel que juegan las redes sociales en la salud pública y la necesidad de que las políticas de moderación no se conviertan en barreras para el acceso a información vital.

Seguimos. Siempre 🖤💛